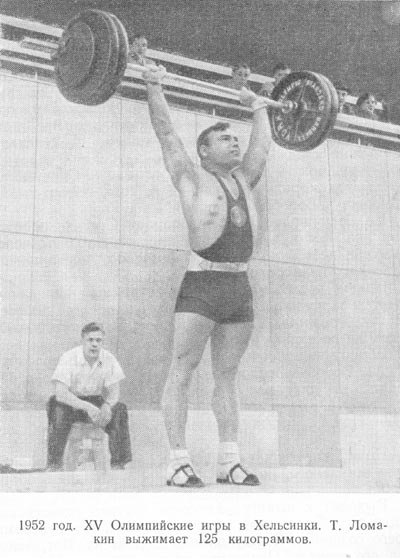

Трофим Ломакин

(литературная запись В.Викторова)

Путь штангиста

Посвящаю эту книгу моему другу,

чемпиону мира,

заслуженному мастеру спорта СССР

Аркадию Никитовичу Воробьёву

От автора

События, описанные в данной книге, охватывают

небольшой срок — всего семь лет. Именно за

семь лет я и Аркадий Воробьёв, два мало кому

известных паренька, прошли путь от

физкультурников-новичков до заслуженных мастеров

спорта. Но за этими немногими годами стоят

десятилетия славной истории российской тяжёлой

атлетики, давшей миру знаменитых силачей,

прославивших свою Родину. Нам было у кого

учиться, нам было с кого брать пример.

Разве смогли бы мы так быстро добиться успеха,

не имея за плечами школы отечественной тяжёлой

атлетики, опыта наших старших товарищей,

преемников славных традиций этой школы?

Когда я задаю себе этот вопрос, то тут же

вспоминаю Александра Васильевича Бухарова,

"дядю Сашу", как любовно и почтительно называли

все мы старейшего русского атлета; я вижу перед

собой могучую фигуру Якова Григорьевича Куценко

— замечательного спортсмена, коммуниста,

неизменного парторга нашей команды; Николая

Ивановича Шатова — первого советского

рекордсмена мира, показавшего всем нам, молодым

спортсменам, путь к высшим достижениям;

Александра Ивановича Божко — первого

заслуженного мастера спорта, с которым мне

довелось вести борьбу; Николая Ивановича Лучкина

— тренера моего друга и самого опасного

соперника в спорте Аркадия Воробьёва; моих

тренеров Алексея Михайловича Жижина и Израиля

Бенционовича Механика. И я отвечаю себе: нет,

не смогли бы. Наш путь — это только отрезок

того большого пути, который прошли

тяжелоатлеты России и Советского Союза.

Первый шаг

Весну 1947 года я встречал в одном из городов

Дальнего Востока, где каждый кусочек земли,

овеваемой ветрами Тихого океана, напоминал

нам, солдатам Советской Армии, о славной

победе, одержанной здесь во время Великой

Отечественной войны.

Полк, в котором я служил, в годы войны входил

в состав частей Советской Армии, первыми

нанёсших удар по японцам. Громя их

квантунскую группировку, мы прошли через всю

Маньчжурию, завершая ту войну, которая

началась в 1941 году вторжением

гитлеровских полчищ в западные пределы Советского

государства.

После войны командование послало меня,

пехотинца, в военную школу учиться на мастера

по авиационным приборам. Закончив учёбу, я,

младший сержант, был направлен снова на

Дальний Восток.

Я быстро сдружился с новыми товарищами,

полюбил просторы аэродрома, чёткий ритм

авиационной жизни, смелых и сильных людей

— лётчиков. Но вот беда: в свободное от

службы время я чувствовал себя одиноким.

Все мои товарищи — старший сержант Анатолий

Джогут, радист Дмитрии Холуянов, старший

сержант-оружейник Юрий Илиневич, сержант

Николай Голубцов — с увлечением занимались

спортом. Для меня же слово "спорт" было

пустым звуком. Я не ходил на соревнования и

ни разу в жизни не переступал порога

спортивного зала.

С удивлением смотрел я на товарищей, которые

после напряжённого трудового дня, вместо

того чтобы отдохнуть, погулять, хватали

чемоданчики и убегали на тренировку. Слово

"тренировка" для меня почему-то связывалось

с чем-то тяжёлым, тянущим плечи, как

груз в часы долгого похода, когда пыль смешивается

с потом, когда хочется пить и страстно

мечтаешь только об одном: о привале.

— Куда вы торопитесь? — говорил я товарищам.

— Ведь с раннего утра на ногах. Передохнули

бы, а потом пошли в кино или посидели

в парке.

Но товарищи только усмехались и уходили,

оставляя меня одного.

Так уж сложилась моя жизнь, что ни в детстве,

ни в юности я не занимался спортом. Правда,

в армии мне приходилось посещать занятия

по физической подготовке, но это была только

часть воинской учёбы, как стрельба, как марши.

И упражнения на турнике во дворе казармы, и

метание гранаты, и преодоление полосы

препятствий никак не связывались в моём

сознании со словом "спорт". То, что мои

товарищи сами, добровольно в свободное время

занимались физкультурой, поражало меня. А их,

в свою очередь, поражало моё полнейшее

равнодушие к спорту.

Каждый из товарищей пытался увлечь меня.

Джогут убеждал, что я прирождённый центральный

защитник футбольной команды. Холуянов

говорил, что я законченный метатель и мне

нужно только взять в руки молот, чтобы стать

мировым рекордсменом. Илиневич клялся, что

мне уготовлена судьба чемпиона по

гимнастике, а Голубцов брался подготовить

из меня за одну зиму непобедимого лыжника.

В конце концов, убедившись в том, что никто

из них в одиночку сделать со мной ничего не

сможет, все мои товарищи объединились и

как-то раз вытащили меня на футбол. Затем на

Спартакиаде я метнул гранату на 66 метров,

а после этого меня уговорили испытать свои

силы, подняв ось вагонетки. Эта самодельная

штанга лежала на спортивной площадке около

нашей казармы, и там обычно собирались в

свободный час главные силачи полка. Ось

вагонетки весила около 90 кг, и

все были очень удивлены, когда я легко, без

видимых усилий поднял её на выпрямленные

кверху руки.

Вот тогда-то и вступил в "заговор" моих

товарищей физрук нашего полка лейтенант Орлов.

Он стал убеждать меня в том, что я рождён

быть штангистом, что мне надо обязательно

встретиться с майором Игумновым. Но я в

ответ только пожал плечами. Ну, если

поднимание тяжестей тоже спорт, тогда я и

без майора Игумнова могу считать себя

чемпионом. Столько тяжестей, сколько

пришлось перетаскать мне, не поднимал,

наверное, ни один прославленный штангист

мира.

Я уже забыл об этом разговоре с физруком,

когда однажды августовским вечером Юрий

Илиневич, собираясь на очередную

тренировку, стал уговаривать меня пойти

вместе с ним.

— Там сегодня ещё и майор Игумнов

занимается, — сказал он как бы мимоходом.

И вот я переступил порог спортивного зала,

окинул его взглядом, увидел взлетевшего

ласточкой к потолку стройного гимнаста,

выполнявшего упражнения на кольцах, а в

стороне, у стены, сразу же заметил

деревянный помост, окружённый группой

широкоплечих людей. Посреди помоста стоял

человек, затянутый в красное трико, со

штангой в выпрямленных над головой руках.

Я подошёл к помосту и стал в сторонке.

Нет, это была не вагонеточная ось, с

которой упражнялись в свободную минуту мои

товарищи, а настоящая штанга — на длинный

стальной стержень с обоих концов были

надеты большие железные диски.

Когда человек в красном трико опустил

штангу, Илиневич подошёл к нему и негромко,

но так, что я услышал, сказал: "Привёл,

товарищ майор", и я понял, что речь идёт

обо мне и что человек в красном трико и

есть Игумнов. А тот посмотрел в мою сторону

и кивнул:

— Ну-ка, младший сержант, снимай ремень.

Испытай свою силушку. Восемьдесят

килограммов выжмешь?

Я улыбнулся. Подумаешь, восемьдесят

килограммов! Мне ведь приходилось таскать

стокилограммовые кули с сахаром, ворочать

многопудовые гранитные глыбы. Сняв ремень,

я подошёл к штанге и легко поднял её. Все

стоявшие вокруг переглянулись.

— А восемьдесят пять возьмёшь? — задорно

спросил Игумнов.

— С вами вместе, товарищ майор, — ответил

я, расхрабрившись.

Все рассмеялись. А когда я поднял и

восемьдесят пять килограммов, и сто, и

сто пять, Игумнов перестал улыбаться и

сказал мне:

— Ну вот что. Если будешь заниматься, то

станешь отличным спортсменом. Понял?

Приходи на следующую тренировку.

Но на следующую тренировку я не пришёл. На

другое утро после посещения спортивного

зала мне с трудом удалось подняться с

постели. Ныло всё тело — спина, руки, ноги,

— будто это не штангу, а меня самого

швыряли вчера на пол. Товарищи, глядя на

меня, только посмеивались, а я, не в силах

скрыть боли, злился и давал себе слово

никогда больше не брать в руки штангу.

"Достаточно я перетаскал за свою короткую

жизнь тяжестей, — говорил я себе, —

достаточно потрудился с лопатой и кайлом.

С меня хватит."

Напрасны были все попытки, все ухищрения

Илиневича снова заманить меня в спортивный

зал. В ответ я твердил ему только одно:

"С меня хватит!"

Но спустя неделю, в то время, когда я

работал в самолёте, проверяя приборы, за

мной прибежал дежурный.

— Младший сержант Ломакин, к командиру

полка.

Командир встретил меня грозно.

— Вы почему на тренировки не ходите? —

спросил он меня. — Особого приглашения

ждёте? Майор Игумнов мне тут все телефоны

оборвал.

Я стоял, не зная, что и ответить.

— Завтра в восемнадцать ноль-ноль быть на

занятиях. Можете идти, — произнёс командир

полка и вдруг, посмотрев мне в глаза и

увидев моё хмурое, сердитое лицо, внезапно

рассмеялся и добавил: — Ну чего насупились?

У вас ведь, говорят, большие способности.

Можете на всю страну прославиться и страну

нашу прославить на весь мир. Это понимать

надо. Майор Игумнов всё твердит, будто вы

самородок редкой величины.

Тут-то я и не выдержал.

— У меня эти самородки вот уже где сидят, —

сказал я, в сердцах хлопая себя по шее.

— С детства только о них и слышал, сколько

из-за них натерпелся, и вот,

пожалуйте: сам, оказывается, самородком

стал.

Командир с недоумением смотрел на меня.

— Что-то я не пойму, о чём вы ведёте речь,

— сказал он. — Садитесь, рассказывайте.

И вот что я рассказал командиру полка.

Ломакины испокон веков жили на Алтае, и все

они — и мой прадед, и дед, и отец — были

старателями. То есть все они добывали

золото. Наши места для этой работы самые

подходящие. Алтайские горы таят в своих

недрах много богатств. Село Никольское, где

я вырос, раскинулось на берегу реки Баранча.

Жители нашей деревни хлеб не сеяли — искали

золото. Для этого и далеко ходить не надо

было. Помню, я ещё мальчишкой таскал отцу

обед на прииск — всего полтора километра

от дома. Так что первые мои детские

воспоминания связаны с золотом, с разговорами

о нём. А по вечерам на щербатом столе отец

раскладывал "капсюли" — так назывались

маленькие пакетики из бумаги, в которых он

приносил намытое золотишко.

Когда я немного подрос, то стал помогать

отцу. Недаром у нас говорят — "мыть"

золото. Вся работа золотоискателя связана

с водой и проходит на берегу ручьёв и речек.

Старшие вскрывали пласт, добирались до

золотоносного слоя, а мы, мальчишки, на

лотке промывали песок и смотрели, не блеснёт

ли на его поверхности золотая солнечная

искорка. Если добудешь три-четыре "значка"

— золотинки, уже чувствуешь себя героем.

Так мы и трудились всей семьёй — мой дед

Трофим Фёдорович, отец Фёдор Трофимович, и я,

маленький Трофим (у нас в семье все мальчики

нарекались только Фёдорами и Трофимами).

Работником я стал рано. Изучил старательское

дело: как жилу искать, как бить шурфы, как

гнать лаву (так на Алтае называется разрез

открытой выработки).

Старатели моют золото круглый год — и зимой,

и летом. Но я зимой с отцом не работал. В

школе учился. Отец у меня был не очень

грамотный, но ученье уважал и дружил с

сельским учителем Василием Ивановичем

Кузнецовым.

Папаша у меня был здоровенным: в кулачных

боях главным, и я, видимо, в него пошёл, а

может быть, от работы рано раздался в плечах.

Как мне, бывало, хотелось летним днём сбегать

на речку и выкупаться, земляники собрать,

кислицей полакомиться, смородиной, рыбу

половить — у нас в реке рыбы было много:

вьюнов, хариусов, пескарей... Но времени

на это не хватало. Надо было помогать

отцу: валить в колоду песок, шуровать его

гребком, работать на грохоте. А часто мы

надолго уходили из дому, искали новые жилы,

по неделям жили в лесу.

В 1939 году я окончил школу, а было мне

тогда пятнадцать лет. Тут вернулся с

якутских приисков мой сводный брат

Александр. Про Якутию он рассказывал просто

какие-то чудеса. Морозы, вечная мерзлота —

а люди в недра земли пробиваются, в шахтах

золото добывают. И вот мы с братом задумали

уехать в Якутию. Отец к этому времени умер,

да и дома после рассказов брата мне стало

как-то тесно и скучно.

Мы доехали сначала до Бийска, потом до

Иркутска, там сели на пароход и поплыли

вниз по Ангаре.

До Заярска добирались трое суток. Затем

поехали на машинах в Усть-Кут и дальше, на

реку Лена. Кругом только и слышались

разговоры о старательской работе. Кто ехал

на Бодайбо, кто на Алдан, а мы решили

добираться до Ыныкчана, за Якутск.

Семь дней мы плыли по Лене до Якутска, а

там в ожидании парохода, который должен

был везти нас дальше, устроились грузчиками

в порт. Таскали на баржу провиант, мешки,

бочки. Наконец двинулись на Усть-Аллах.

Кругом была тайга и болота. Река Аллах

быстрая, порожистая. Течением лодки

разбивало. От Усть-Аллаха шли пешком.

Триста километров глухой тайгой, тропами.

За весь путь встретился нам лишь один

прииск "Светлый". Мы ночевали в домиках,

построенных в тайге специально для

путников.

Так наконец добрались мы до Аллах-Юня,

где находилось управление приисками. Там

снова сели на лодку и спустились по

Аллаху до Усть-Ыныкчана. Вот какой путь

пришлось проделать мне, пятнадцатилетнему

алтайскому пареньку, прежде чем я начал

работать на прииске Верхний Ыныкчан.

Я привык к трудной жизни на Алтае, но здесь

мне работа показалась в десять раз тяжелее.

Суровые места и люди суровые. Для начала я

пошёл по баракам, по бригадам искать себе

место, но меня никто не брал — я был слишком

молодым. Никто не верил, что у меня хватит

силёнок для тяжёлой таёжной работы. На

дворе был ещё август, а уже выпал снег,

вода в ручьях стала ледяной.

Наконец я встретил среди старателей земляка

из Бийска Прокопия Малышева. Вместе с ним

работал сын, мой однолеток, — и они приняли

меня в бригаду. И вот впервые вышел я на

работу на новом месте.

Начали с того, что разложили на земле

костры, "пожоги", как их там называют,

стали оттаивать пласт. Пахло углём, дым ел

глаза. Это показалось мне удивительным:

лето, а земля мёрзлая. Зимой стало ещё

труднее. Чтобы размягчить землю, мы клали в

шахту раскалённые камни — бут. Многие

стремились трудиться на поверхности, у

колод с водой. А я старался работать в

шахте — там было всё же теплее...

Прошёл не один месяц, пока я наконец

освоился с тяжёлым старательским трудом и

стал полноправным членом бригады. Так я

прожил в Якутии до 1942 года. Когда

началась Великая Отечественная война, мы

принялись за дело ещё жарче. Ведь золото

было нужно стране для того, чтобы бить

врага. Золото, которое мы брали в мёрзлой

якутской земле, превращалось в боевое

снаряжение, в орудия, самолёты.

Я тогда не знал, что, добывая золото для

страны, добываю для себя не меньшую

драгоценность — выносливость, силу. Но

пришёл день, когда эти качества мне очень

пригодились.

Даже отделённые многими тысячами километров

от фронта, мы, приисковые рабочие,

внимательно следили за ходом гигантской

битвы, с болью в сердце слушали каждый день

по радио всё более и более тревожные

сообщения. Гитлеровцы наступали, рвались в

глубину России.

Я и мои товарищи по работе не раз писали

заявления с просьбами отправить нас на

фронт — но неизменно получали один и тот же

ответ: "Считайте себя на фронте". Но моя

мечта всё же сбылась: однажды из Аллах-Юня

на прииск приехал военный комиссар, вызвал

меня и вручил повестку. Я простился с

друзьями и через несколько дней уже поплыл

на пароходе в Иркутск.

Так я и оказался на границе Маньчжурии, а

вместо кайла взял в руки винтовку. Скрывать

не буду, служба была нелёгкой. Тут-то мне

пригодились и физическая сила, и закалка,

полученные на работе.

Ко всему я, кажется, привык, а вот на

следующий день после встречи с майором

Игумновым с постели не мог подняться. Тогда

я сказал себе: "Нет, хватит с меня. Достаточно

я потаскал мешков, бадей с песком, гранитных

валунов, тяжёлой пехотной амуниции, чтобы ещё

и штанги ворочать. Да и зачем мне это:

специальность у меня теперь тонкая, деликатная,

имею дело со стальными волосками, пружинками,

а они не силы требуют, а нежности".

— Так что вы уж разрешите мне, товарищ

командир, — попросил я командира полка, — к

этому тяжёлому вопросу больше не

возвращаться. А если надо спортом мне

заниматься, то я себе что-нибудь полегче

выберу.

Так закончил я свой рассказ, и командир полка,

внимательно слушавший меня, оказал:

— Ну что ж, Ломакин, спорт — это дело

добровольное. Неволить вас никто не будет.

Одно замечу: вы вот старателем были, а того

не понимаете, что майор Игумнов тоже

старатель. Вот скажите: если вы нащупали бы

в недрах земли самородок, успокоились бы, пока

его не достали? Все жилы себе, наверное,

растянули бы, тонны песка перекопали, а

достали бы. Вот так и Игумнов. Он нащупал

самородок и хочет достать его на пользу

людям... Что же, ладно, можете быть свободны.

Но свободным, выйдя из кабинета командира,

я себя не почувствовал. У меня всё звучали

в ушах его последние слова. После этой беседы

я взглянул на майора Игумнова другими

глазами.

Старатель! Это слово сближало меня с майором,

делало понятной его настойчивость. Он

искал способных ребят, готов был посвящать

им всё своё свободное время, учить их; и

хотя поднимание тяжестей я по-прежнему спортом

не считал, но в день очередной тренировки всё

же явился в спортивный зал.

— Прибыл! — радостно встретил меня майор

Игумнов. — Хорошо! Ну что же, снимай ремень.

Пришлось снять ремень. Но дальше всё пошло

совсем не так, как в первое моё посещение.

Никто не предлагал мне больше поднимать

стокилограммовую штангу. После нескольких

предварительных упражнений Игумнов сказал:

— Ну что же, Ломакин, принимаем тебя в наше

братство. Становись на весы. — И, заметив

моё недоумение, спросил: — Что, не знаешь,

для чего? Я объясню. Количество поднятых

килограммов во многом зависит от веса

спортсмена. Чем больше вес атлета, тем более

тяжёлую штангу он может поднять. Поэтому все

тяжелоатлеты разделяются на весовые

категории: легчайшая — 56 кг, полулёгкая

— 60 кг, лёгкая — 67,5 кг,

средняя — 75 кг, полутяжёлая

— 82,5 кг, тяжёлая

— 82,5 кг и выше. Вот почему

необходимо выяснить, сколько ты весишь, —

закончил своё объяснение Игумнов.

И когда стало известно, что мой вес

равен 81 кг, Игумнов добавил:

— Будешь, стало быть, выступать в полутяжёлом

весе. Тебе предстоит изучить технику

классического троеборья, в которое входят жим,

рывок и толчок. Слышал что-нибудь

об этом?

Я вынужден был признаться, что ничего не

слышал и даже не подозревал, что штангу

поднимают разными способами.

— Ну вот и отлично, — почему-то

обрадовался Игумнов, — тем легче тебе будет

изучить технику поднимания штанги. Но для этого

тебе необходимо будет развить силу,

выработать точность движений, быстроту

реакции. Все эти качества нужны в каждом

виде спорта, в том числе и в тяжёлой

атлетике. Сейчас я покажу тебе гимнастические

упражнения со штангой. Вес будет небольшим,

— добавил Игумнов с улыбкой, взглянув на моё

помрачневшее лицо.

И в самом деле, все упражнения со штангой

— выпады вперёд, приседания, наклоны —

проводились с небольшим весом и сразу мне

понравились. Они приятно растягивали мышцы,

были необычны по темпу, по разнообразию

движений. И я впервые в этот день

почувствовал, что в моих руках зажат не

мёртвый груз, а как бы живое сильное

существо, которое покоряется мне, когда я

действую правильно, и сопротивляется моим

усилиям, когда я ошибаюсь.

Потом я смотрел, как занимались другие

спортсмены, и Игумнов, стоя рядом со мной,

говорил:

— Вот посмотри, как выполняется жим.

И я видел, как атлет энергичными усилиями

ног и корпуса плавно отрывал штангу от

пола и поднимал её на грудь, а затем, по

сигналу Игумнова, усилиями одних лишь рук

выжимал вверх.

— Вот это и есть первое упражнение

классического троеборья, — говорил мне

Игумнов. — Силовое упражнение. А теперь

посмотри рывок. Это самое сложное, как мы

говорим, "темповое" движение.

И я видел, как тяжёлая штанга отрывалась от

помоста, как в тот момент, когда гриф штанги

был на уровне живота спортсмена, следовал

резкий рывок, стремительное приседание и

штанга оказывалась уже на выпрямленных кверху

руках.

Если рядом не было бы Игумнова, если он не

объяснял бы мне, что к чему, то рывок показался

бы мне, наверное, одним лёгким стремительным

движением. Спортсмен выполнял его так

непринуждённо, словно штанга ничего не

весила. Но, слушая рассказ тренера, я понял,

что рывок требует от спортсмена

исключительной согласованности движений,

безукоризненной техники и даже смелости. Я

подумал: "Неужели я смогу когда-нибудь

вот так же уверенно и точно поднять штангу?"

Именно в тот момент я и понял, что одной

лишь природной силы мало. Для того чтобы

стать штангистом, нужно ещё и мастерство,

а штанга — это не бадья с золотоносной

породой, не куль с сахарным песком. И мне

стало интересно.

А в то время как я, стоя у помоста, думал

об этом, один из учеников Игумнова уже

готовился к третьему движению — толчку.

Как оказалось, толчок — это своеобразное

сочетание жима и рывка. Коротким энергичным

усилием штанга берётся на грудь, атлет

подседает под штангу, как в рывке, а затем,

встав из подседа, уже выталкивает её,

одновременно вытягиваясь в ровную стойку.

Как объяснил мне Игумнов, толчок позволяет

поднять вес больший, чем при жиме или

рывке, и потому особенно важен для конечного

результата — суммы килограммов. А как раз

эта сумма и определяет победителя на

соревнованиях.

Спортсмен может добиться выдающегося

результата в одном из трёх движений, но если

в двух других движениях результат у него

низкий, то не видать ему первого места.

Настоящий штангист должен быть силён в каждом

из упражнений, входящих в классическое

троеборье.

С тренировки я возвращался полный впечатлений.

Мне тогда не было ясно, как достичь в штанге

мастерства, но уже хотелось достичь его, и я

с нетерпением ждал следующего дня занятий.

Я быстро подружился с моими новыми

товарищами-спортсменами: сержантом

Чегодиным, лейтенантом Поповым, старшим лейтенантом

Шендаровичем. Ближе стали мне и старые друзья.

Теперь мы шли на тренировки вместе, и наши пути

расходились только у ворот стадиона: одному

нужно было идти на футбольное поле, другому —

на беговую дорожку, третьему — на

гимнастические снаряды. Я же стал постоянным

посетителем тренировок по тяжёлой атлетике.

С каждой неделей я чувствовал, как моё тело

наливается новой силой, как оно становится

стройней и гибче. Через два с половиной месяца

регулярных занятий я уже научился не бояться

штанги, смело идти на "подрыв", как называют

штангисты внезапный подброс штанги от бёдер

вверх, хорошо выполнял "подсед" и знал, для

чего его нужно делать. Чем тяжелее штанга, тем

труднее её поднять. Подсаживаясь под неё,

спортсмен, словно домкратом, вздымает её вверх

всей пружинной силой своего тела.

Научился я, правда, не совсем ещё точно,

выполнять жим, рывок и толчок, и штанга как бы

подружилась с моими ладонями. Она всё реже

вырывалась из моих рук, мне удавалось

зафиксировать всё больший вес.

Однажды, явившись на тренировку, я сразу же

заметил, что происходит что-то необычное.

Мои товарищи о чём-то оживлённо беседовали,

а наш тренер не торопился приступать к

занятиям.

— Поедем в Ленинград, — объявил мне старший

лейтенант Шендарович, заметив мой недоумённый

взгляд.

Я был ошеломлён: мы поедем в Ленинград?

Неужели я увижу Россию, всю Россию — от края

и до края, увижу и Москву, и город Ленина?

Это казалось мне совершенно невероятным.

Для того чтобы понять ту радостную сумятицу,

которая поднялась в моей душе, надо помнить,

что всю свою жизнь я провёл на Алтае, в

Якутии, в самых глухих её местах, да ещё на

Дальнем Востоке. Я никогда не видел России,

как называли мы, сибиряки и дальневосточники,

центральные районы нашей Родины. Сколько раз,

задумавшись над газетой или книгой, я

мысленно совершал это далёкое путешествие. И

вдруг оно вот так сразу должно было произойти

наяву.

Я так разволновался, что даже забыл спросить,

для чего же мы едем в Ленинград, и не подумал,

что это путешествие может быть связано всё с

той же штангой, которая в тот момент, забытая

всеми, лежала на помосте.

Тут я услышал слова майора Игумнова, обращённые

ко мне:

— Ну, Трофим, смотри не подкачай, будешь

участвовать в розыгрыше первенства Советской

Армии.

Только тогда я наконец понял, что мне предстоит

не только впервые побывать в Москве и в

Ленинграде, но и впервые принять участие в

спортивной борьбе.

Путешествие в прошлое и будущее

Я никогда не забуду этой поездки. Мы ехали

весёлой и дружной компанией. На одной из

станций разыскали шайбы и шестерни и, насадив

их на ломик, сделали импровизированную штангу.

Она и совершила с нами всё путешествие с

востока на запад.

Велико было удивление пассажиров, когда они

увидели на первой же большой остановке

спортивную тренировку на перроне. Нам

предстоял долгий путь, и если мы не

тренировались бы в дороге, то плохо выглядели

бы в Ленинграде на соревнованиях.

С тех пор мне пришлось много поездить,

побывать во многих странах, но не было

более радостного путешествия, чем эта первая

поездка в Москву.

Десять дней в поезде... Всё это время от

рассвета до темноты я, почти не отрываясь,

простоял у окна. Передо моими глазами

проплывала моя страна, мой Советский Союз.

Сколько я читал обо всех этих местах, как

часто пытался представить их себе так же

ясно и ощутимо, как родной Алтайский край,

как якутскую тайгу, как побережье Тихого

океана. А теперь я своими глазами видел

равнины Западной Сибири, пересекал

полноводную Обь, любовался склонами Уральских

гор и на остановках упражнялся со штангой.

С каким жадным любопытством окидывал я

взором просторы нашей страны, с каким

огромным нетерпением ждал приближения к

Москве... Двигались мы быстро, но осень

обгоняла нас. Багрянцем зажигались леса,

тёмной водой наливались дорожные колеи,

дождик штриховал горизонт, но мне казалось,

что всё вокруг озаряет весеннее солнце.

В Москву мы приехали 7 ноября. С самого

раннего утра нам навстречу из поездного

репродуктора неслись праздничные песни,

бой кремлёвских курантов, шум Красной

площади. И казалось, что наш поезд

движется вперёд вместе с мотопехотой и

танками, проходившими в те минуты мимо

Мавзолея Ленина.

Мы вышли на площадь трёх вокзалов под

вечер, когда промаршировали уже последние

колонны демонстрантов. В камере хранения

были оставлены вещи. Мы оказались свободны.

Перед нами лежали праздничные, оживлённые

улицы столицы. Куда же прежде всего пойти?

Конечно, на Красную площадь. Такси помчало

нас по широким магистралям, за его стёклами

мелькали огромные нарядные дома, кругом

были люди, звучали музыка, пение, смех.

Старший лейтенант Шендарович служил в

части, которая обороняла Москву в сорок

первом году, и теперь он на правах

москвича взялся быть нашим проводником.

Вот улица Горького, площадь Маяковского,

памятник Пушкину, а там впереди уже

виднелись рубиновые звёзды Кремля. Когда

мы подъехали к Красной площади, уже

стемнело и разом вспыхнули огни иллюминаций.

Я долго стоял у Мавзолея и не мог оторвать

взгляда от красного флага, озарённого

лучами прожектора, горделиво реявшего над

зданием Верховного Совета.

На следующее утро мы вышли на перрон

Московского вокзала в Ленинграде и прежде

всего поехали устраиваться на жильё в

Институт физического воспитания имени

Ленина.

Расположившись в общежитии и разложив вещи,

мы уже совсем было собрались ехать

осматривать город, но майор Игумнов повёл

нас на тренировку в зал. Он был неумолим,

так же как и в дороге. Он хотел, чтобы мы

вступили в борьбу во всеоружии.

Впрочем, нашлось время и для прогулок. До

соревнования оставалась неделя, и всё

свободное от тренировок время мы провели

в музеях и в театрах, с жадностью осматривая

город, где всё было связано с историей

России, с историей революции.

Однажды вся наша команда во главе с Игумновым

и ленинградским штангистом мастером спорта

Алексеем Михайловичем Жижиным, с которым мы

успели подружиться, забрела на Михайловскую

площадь, одну из красивейших площадей

Ленинграда. Мы любовались величественным

зданием Русского музея, когда Жижин обратил

наше внимание на старинный невысокий дом.

— Здесь жил Владислав Францевич Краевский,

— сказал Жижин, — из этого дома вышли

первые российские силачи.

Должен признаться, что тогда фамилия

Краевского мне ничего не сказала, и я не

постеснялся сообщить об этом. И тут же у

порога дома я услышал волнующий рассказ о

том, как шестьдесят лет назад здесь

зародилась отечественная тяжёлая атлетика.

Я и не подозревал, что у российских

штангистов такая большая и славная

история, что они были одними из первых

спортсменов, прославивших свою Родину за

рубежом.

Врач Владислав Францевич Краевский считал,

что лучшим лекарством против всех

человеческих недугов являются не микстуры,

а спорт. Пациентами Краевского стали не

больные, слабые люди, а широкоплечие

силачи. Он искал их повсюду и приводил к

себе на квартиру, в которой рядом с

врачебным кабинетом был оборудован огромный,

залитый светом спортивный зал. Все стены

этого зала от потолка до пола были увешаны

портретами и фотографиями знаменитых

атлетов, пол обит мягким красным ковром,

на котором лежали гири, гантели, штанги,

а с потолка свешивались гимнастические

кольца и трапеции.

На квартире Краевского 22 августа 1885 года

собралось несколько его приятелей-врачей,

и хозяин дома, рослый, сильный человек с

окладистой седеющей бородой, сказал им:

"Коллеги, физическое воспитание народа —

прямое дело российского врача, его

профессиональная обязанность. Я предлагаю

вам учредить кружок любителей тяжёлой

атлетики".

Кружок организовали, и его двери широко

открылись для всех — инженеров и грузчиков,

художников и кузнецов, артистов и

студентов, приказчиков и врачей. Занятия

проводил сам Краевский. Он написал книгу

"Развитие физической силы", в которой

утверждал: "У нас есть много людей великих

по духу. Есть художники, поэты, учёные...

Но есть ли среди нас люди сильные? Это

вопрос!"

Владислав Францевич сам же и ответил на

этот вопрос. За шестнадцать лет своей

деятельности он воспитал целую плеяду

знаменитых российских силачей — штангистов и

борцов. И чем больше Краевский увлекался

этой благородной работой, тем с большей

уверенностью он утверждал: "Мы можем иметь

замечательных силачей, да не одного, а

многих... Россия даст таких атлетов, каких

нет в Европе".

Слова старого доктора оказались

пророческими. Его ученик Владислав

Пытлясинский победил знаменитого немецкого

борца Карла Абса. Другой его ученик,

Моор-Знаменский, толкал 160 кг,

выжимал 132 кг и легко крестился

двойниками — двухпудовыми гирями. Широко

известны имена и других воспитанников

Краевского — Георга Гаккеншмидта, Петра

Крылова, Сергея Дмитриева, который

впоследствии открыл "арену физической

культуры" в Москве, Петра Янковского.

В марте 1889 года воспитанник Владислава

Францевича Краевского Сергей Иванович

Елисеев прибыл в Милан для того, чтобы

принять участие в розыгрыше первенства

мира.

В то время не существовало разделений на

весовые категории. Тяжёлой атлетикой

занимались сильные, атлетически

сложённые, высокие люди. Среди тринадцати

гигантов — претендентов на титул чемпиона

мира — российский атлет был совсем

незаметным. Его вес не превышал

восьмидесяти килограммов, в то время как

каждый из его противников весил 120-130 кг.

Каково же было удивление всех, когда

именно Елисеев завоевал мировое первенство.

Он добился выдающихся по тем временам

результатов.

Это был поистине триумф российского спорта.

Но Краевский справедливо считал, что

Елисеев — это только начало, это только

первая ласточка будущих побед российских

штангистов. Увы, старый доктор не дожил

до того времени, когда его слова

претворились в жизнь. В 1900 году

Владислав Францевич умер шестидесяти

лет от роду.

Вот что услышал я о замечательном

родоначальнике славной плеяды советских

штангистов, со многими из которых мне

пришлось встретиться через несколько дней.

Я уже слышал об их выдающихся победах на

розыгрышах первенства мира в 1946 году

в Париже и первенства Европы в 1947 году

в Хельсинки. Я знал о новом рекорде

Куценко, установленном им за три месяца

до нашего приезда в Ленинград в Москве,

на физкультурном параде. Да, прав был

Краевский: теперь весь мир следил за

успехами наших штангистов.

Но если рассказ Жижина, знакомство с

Владиславом Францевичем Краевским и

его учениками были для меня путешествием

в прошлое, то предстоявшие соревнования,

первые соревнования в моей жизни,

рисовались увлекательным путешествием в

будущее. Я должен был увидеть настоящих

знаменитых силачей. Я должен был испытать

свои возможности, почувствовать, могу ли я

рассчитывать на успех, прав ли был майор

Игумнов, предсказывая мне славное будущее

на спортивной арене.

Однажды утром за несколько дней до начала

соревнований Игумнов повёз нас смотреть

место предстоявшей борьбы. Состязания

должны были проходить в ленинградском Доме

офицеров, и я был поражён, увидев огромный

зал с тяжелоатлетическим помостом,

боксёрским рингом и борцовским ковром.

Здесь всё было приспособлено для тренировок:

прекрасные учебные залы, просторные,

облицованные кафелем душевые комнаты,

комнаты для массажа и отдыха. Здесь я

впервые встретился с Юрием Дугановым, тогда

ещё молодым мастером. Я увидел, как он

занимается, и с трепетом выслушал его

советы. Меня поразило, что Дуганов

тренируется только вполсилы, и он мне

объяснил, что так и надо поступать, никогда

не стремиться к подниманию максимального

веса. Здесь же тренировался и Алексей Жижин,

которому суждено было в ближайшее время

стать моим тренером.

Наконец наступило 15 ноября, долгожданный

день начала всеармейского первенства по

тяжёлой атлетике. В состязаниях принимали

участие не только штангисты, но также борцы

и боксёры.

Мы выстроились на сцене для парада. Раздались

звуки Государственного гимна СССР, и флаг

соревнований медленно пополз к потолку.

Всё было мне в новинку: и большое количество

зрителей, и ослепительно сверкавшие люстры,

и жеребьёвка, и взвешивание. Одно меня

успокаивало — что выступать я буду только на

третий день и к этому времени успею

приглядеться, немного прийти в себя. Но когда

мои товарищи Чегодин и Попов вышли на помост,

я почувствовал, что не могу сдержать

волнения, будто сам начинаю единоборство со

штангой. Я следил за каждым движением друзей,

радовался их удачам. На второй день волнений

стало ещё больше. Выступал Шендарович, с

которым я подружился в дороге, и мой учитель

Игумнов. Они заняли четвёртое и пятое места.

И я подумал, что как было бы хорошо, если мне

удалось бы оказаться хотя бы на десятом месте.

Приближался третий день соревнований. Впервые

в жизни я узнал, что такое бессонница. "Уж не

заболел ли я? — мучила меня всю ночь одна и

та же мысль. — Смогу ли завтра выступать?"

Утром меня стала тревожить другая мысль. Мне

вдруг показалось, что я обязательно перепутаю

жим с толчком. В жиме штангу надо взять на

грудь и поднимать только после судейского

хлопка, а я боялся, что в горячке начну

выжимать штангу сразу же после её взятия на

грудь.

Весь день мои товарищи напоминали мне: "Жди

хлопка". И весь день я постоянно твердил

одну фразу: "Жди хлопка... жди хлопка... жди

хлопка".

Двадцать штангистов полутяжёлого веса

выстроились на сцене. В одном строю со мной

стояли такие знаменитые атлеты, как

заслуженный мастер спорта Александр Божко, а

также мастера спорта Виль Холин и Николай

Комышев. Когда в процессе представления они

один за другим делали шаг вперёд, зал встречал

их громом аплодисментов. Но вот прозвучало

моё имя, и я на внезапно ослабевших ногах

шагнул вперёд. Послышались жидкие хлопки. Это

меня подбадривали мои друзья по команде.

Жим начался с семидесяти килограммов. Но я

решил вступить в борьбу, когда на штанге

будет девяносто. Ведь в каждом движении по

правилам соревнований у меня имелось всего

три попытки, и их необходимо было

использовать с толком.

В зале снова прозвучало моё имя: "К штанге

вызывается Трофим Ломакин". В одно мгновенье

моё тело покрыл пот, и последнее, что я

услышал, выходя на помост, был громкий шёпот

Игумнова: "Жди хлопка".

Я не помню, как выжал первый вес. Я пришёл в

себя только в тот момент, когда штанга,

слегка подпрыгнув, снова оказалась на

помосте. "Неужели всё правильно, неужели я

выжал девяносто килограммов?" — думал я,

принимая поздравления товарищей. Так же легко

мне удалось поднять и девяносто пять

килограммов.

Но вот на штангу поставили стокилограммовый

вес. Я подошёл к ней, присел, взял гриф "в

замок", — крепко сжал большой палец четырьмя

другими пальцами. Ещё ни один подъёмный мускул

не включился в работу, но воля была уже

собрана, тело готово к упругому движению.

Мгновенье — и штанга прочно легла на мою

грудь. И тут, забыв обо всём, забыв о

правилах и судьях, я, не дожидаясь хлопка,

выжал снаряд.

— Вес не засчитан, — услышал я голос судьи.

В первое мгновенье мне захотелось броситься

к нему и сказать, что я хорошо знаю о

двухсекундной паузе, но я тут же понял, что

сделать уже ничего нельзя и мне остаётся

только примириться с поражением.

Огорчённый, убитый неудачей, шёл я с помоста

за кулисы, где ждали меня товарищи. Я думал,

что увижу недовольные лица и услышу упрёки.

Но меня встретили улыбками, а тренер,

похлопав по плечу, сказал: "Эх ты, зубрила!

Ничего, не огорчайся, всё ещё впереди".

И в самом деле, всё было ещё впереди. Рывок

я начал с девяноста килограммов, затем

поднял девяносто пять и, наконец, сто. Но

когда я уходил, использовав свою третью,

последнюю попытку, Божко ещё только

готовился к выходу на помост. Он вырвал сто

семнадцать с половиной килограммов. Я не

верил своим глазам. Неужели подобное

возможно? Нет, мне, наверное, никогда не

поднять такой вес...

Настал черёд последнего движения классического

троеборья — толчка. Я поднял сто семнадцать

с половиной килограммов и попросил поставить

на штангу сто двадцать два с половиной.

— Вес взят, — объявил судья.

Окрылённый успехом, я прибавил ещё пять

килограммов. Вот штанга оказалась у меня на

груди. Вот я поднял её выше — и вдруг

мысль, что этот огромный вес в любую минуту

может обрушиться на мою голову, привела

меня в смятение. Вопреки правилу, что

штанга должна быть тихо опущена на помост,

я со всего размаха бросил её вниз.

"Испугался!" — вспыхнула в мозгу

безжалостная мысль. Я посмотрел в зал: не

смеются ли зрители? А тут ещё судья

подозвал меня к себе и сделал замечание.

Как плохо я кончил своё первое соревнование!

Теперь я стал лишь зрителем, теперь мне

оставалось только смотреть, как будут вести

борьбу настоящие штангисты, — те, кто не

боится штанги, те, кто умеет подчинить себе

слепую силу тяжести.

На штангу установили 130 кг. "Это, наверное,

для Божко", — подумал я. Но нет, на помост

вышел незнакомый мне широкоплечий,

коренастый парень.

— Кто это? — спросил я шёпотом Игумнова.

— Это Воробьёв, моряк из Севастополя, —

ответил мне тренер. — Молодой, но смелый.

Посмотрим, на что он способен.

Я стал напряжённо следить за движениями

незнакомого мне атлета. Мне хотелось, чтобы

этот смелый парень поднял штангу. И я

горестно вздохнул, когда ему это не удалось

сделать. Я следил за тем, как Воробьёв сердито

шагает по сцене, как натирает свои сильные

руки магнезией, как снова решительно

направляется к штанге и снова не может

совладать с нею.

В последней попытке Воробьёва опять постигла

неудача. Моряк, как принято говорить у нас,

штангистов, "схватил баранку", но это не

уменьшило моего расположения к нему. Хотелось

подойти к молодому спортсмену, пожать ему

руку и пожелать удачи.

Но тут я вспомнил, что сейчас должна решиться

судьба первенства: к штанге выходили

последние атлеты. Теперь судьи должны были

подсчитать количество очков, и наши успехи и

неудачи должны были превратиться в

бесстрастные колонки цифр, выведенных в

судейском протоколе.

Объявили результаты штангистов полутяжёлого

веса. Первое место завоевал Александр Божко,

второе — Виль Холин, третье — Николай

Комышев, четвёртое — Богданов. А пятое место

занял я.

Пятое место среди двадцати сильнейших

полутяжеловесов Советской Армии — это была,

конечно, победа. Кроме того, я показал на

первом же своём соревновании результат,

соответствовавший норме первого разряда. Но

больше всего обрадовало меня то обстоятельство,

что наша команда заняла четвёртое место после

Москвы, Ленинграда и Киева. Мы обнимались и

поздравляли друг друга, благодарили майора

Игумнова, а он благодарил нас.

Наш успех оказался, видимо, полнейшей неожиданностью

для всех. Недаром Александр Божко о чём-то

долго говорил с Игумновым, а на следующий день,

встретив меня в институте, стал расспрашивать,

как я тренируюсь, давно ли занимаюсь тяжёлой

атлетикой. Затем знаменитый спортсмен составил

мне недельное расписание тренировки и

предложил писать ему, обращаться за советами.

Этот тренировочный план, написанный рукой

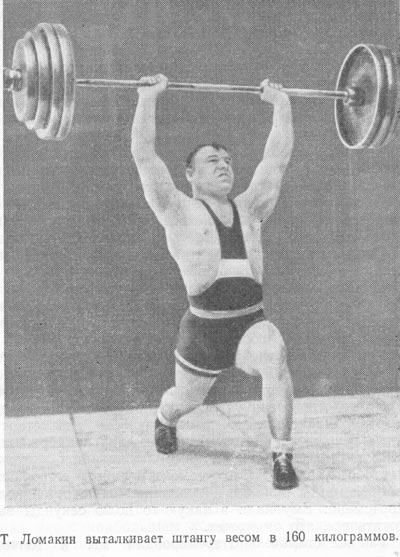

штангиста, который толкнул на моих

глазах 160 кг, был для меня не менее

ценен, чем диплом, полученный на заключительном

вечере. Я много раз перечитывал план Божко

и даже выучил его наизусть.

Божко так же, как и Дуганов, советовал мне не

подходить на тренировках к предельному весу,

обязательно развивать тягу, поднимая штангу

только до пояса, шлифовать "подрывы", не жалея

сил, выполнять со штангой приседания, наклоны,

и обязательно делать гимнастическую зарядку.

— У вас все движения идут ровно, — сказал мне

на прощанье Божко. — Это очень хорошие данные

для троеборца. Имейте это в виду и тренируйте

жим, рывок и толчок, не увлекаясь чем-либо

одним.

Пришёл день прощания с Ленинградом, с новыми

знакомыми, с Институтом физического воспитания,

к которому я успел уже привыкнуть за эти

десять дней. Штангисты разъезжались по домам.

В долгий обратный путь двинулись и мы.

Дома нас встретили торжественно, а мой портрет

был даже напечатан в газете.

— Ну смотрите, Ломакин, теперь не ударьте лицом

в грязь, — сказал мне командир полка. И добавил

с улыбкой: — А помните, как вы бегали от

Игумнова и как вы даже обиделись, когда узнали,

что он считает вас самородком? Вот теперь вас

вытащили на поверхность. Не жалеете об этом?

Я должен был признаться командиру полка, что

не жалею, но настроение у меня было неважным.

Каким бедным показался мне наш спортивный зал,

как пусто было вокруг!

Наступили холода, а наш зал не отапливался.

Многие мои товарищи по поездке в Ленинград

перестали посещать тренировки. Но я и Игумнов

продолжали упорно заниматься. Мы поставили в

зале печку-времянку, и прежде, чем начать

тренировку, я, подбрасывая в печку дрова,

чувствовал себя, как в Якутии, на прииске.

Стыли пальцы, стальной гриф штанги бывал покрыт

инеем, и его приходилось отогревать над

печкой. Но, несмотря на всё это, я регулярно

три раза в неделю тренировался по плану,

составленному Александром Божко.

Так прошла зима, а в мае начальник физподготовки

полка вызвал меня и спросил:

— Хотите ехать учиться в Ленинград?

Я растерялся от неожиданности и не нашёлся

сразу, что ответить.

— А куда учиться? — наконец спросил я охрипшим

от волнения голосом.

— В Институт физического воспитания имени

Ленина. Туда уже едут Шендарович, наш боксёр

капитан Синявский и сержант Новиков — лыжник.

В ответ я смог только кивнуть.

От мысли, что я снова окажусь в городе, который

мне так полюбился, что я приду в институт уже

не гостем, что я буду тренироваться с

известными штангистами, мне хотелось прыгать и

вертеться колесом.

Вскоре наступил день прощания. Я в последний

раз побывал на аэродроме у самолётов своей

эскадрильи, в последний раз потренировался с

майором Игумновым и крепко обнял моего первого

учителя, поблагодарив его за всё. Друзья

пожелали мне новых успехов.

Студенческая жизнь

Вот так в начале июня мы снова оказались в

Ленинграде. Дорога в институт мне была уже

знакома, и с вокзала мы всей компанией сразу

отправились туда, доложили о прибытии,

разместились в одной из просторных комнат

общежития и снова начали готовиться к

соревнованиям. Но на этот раз в предстоящие

соревнования входили не только жим, рывок и

толчок, по и плавание, бег на 3 тысячи метров,

испытания по русскому языку, истории, физике.

Такова была программа приёмных экзаменов, и

только победителям вручался драгоценный приз

— студенческий билет.

Вот почему для меня эти экзамены по волнению,

которое я испытывал, мало чем отличались от

моих первых соревнований. Выдержу ли я, примут

ли меня в институт? Эти вопросы очень тревожили

меня. Ведь на этот раз я повторял уже не одну

коротенькую фразу: "жди хлопка", а

грамматические правила, исторические даты,

законы физики. Успокоение приходило ко мне

только в спортивном зале, где я усиленно

тренировался. Там я однажды встретил Алексея

Михайловича Жижина.

— Поступаете в институт? — спросил он. — Хорошее

дело. Будем вместе работать, я ведь преподаватель

на кафедре тяжёлой атлетики.

Экзамен по поднятию штанги принимал у меня Жижин, и я

был очень горд тем, что установил личный рекорд

в троеборье, набрав 325 кг. Признаюсь, успех

даже немного вскружил мне голову. Но зато на

водной и на беговой дорожках мои результаты

были значительно хуже. Не без труда сдал я

испытания и по другим предметам и теперь с

волнением ждал результата. Но вот однажды утром

нас вызвали к начальнику института. Строго глядя

на меня поверх очков, он сказал:

— Ну что же, товарищ Ломакин, мы примем вас в

высшую школу тренеров. Но предупреждаю:

учиться придётся много и упорно. Справитесь?

— Справлюсь, — ответил я, вытянувшись в струнку.

Так началась моя студенческая жизнь — лекции,

долгие сидения в библиотеке, в кабинетах, в

лабораториях. И одной из таких учебных

лабораторий стал для меня отныне спортивный

зал.

Там я почти каждый день встречался с моим новым

тренером, и надо заметить, что очень скоро

уверенность в моих исключительных способностях,

которая начала было кружить мне голову, сильно

поколебалась.

Прежде всего Жижин очень решительно дал мне

понять, что тренировка со штангой является

только частью всей институтской учёбы, куда

входят занятия по анатомии, политэкономии,

биологии, плаванию, по лёгкой атлетике и

другим дисциплинам. Затем Жижин прямо заявил

мне, что начинать придётся с азов, что сил у

меня много, а техники почти нет, а на одной

лишь физической силе, даже очень большой, в

спорте далеко не уедешь.

Вот почему мы начали с самых простых движений,

будто я, несколько месяцев назад ставший

перворазрядником, только теперь впервые

вышел на помост.

Задача, поставленная передо мной Жижиным, была,

на первый взгляд, не так уж и сложна: чувствовать

движение штанги и правильно сочетать усилия

своего тела. Но очень скоро я стал казаться

себе неуклюжим увальнем.

До тех пор, пока я поднимал штангу, делая все

движения бессознательно, не задумываясь над

ними, мне всё давалось легко. Но теперь, когда

я следил за всеми движениями своего тела, моя

сила будто куда-то испарялась и штанга

покорялась мне всё меньше.

Алексей Михайлович Жижин, видимо заметив, что

я расстроен, сказал как-то после очередной

тренировки:

— Ты, Ломакин, не огорчайся. Это неизбежно.

Хочешь, я расскажу тебе одну индийскую сказку?

Мне было не до сказок, но Алексей Михайлович,

не дожидаясь моего согласия, начал:

— Жестоко палило солнце. Большая жаба, которая

лениво сидела на камне, ненавидела сороконожку,

но не могла её съесть, потому что сороконожка

была слишком твёрдой и обладала ядовитым соком.

Тогда жаба послала сороконожке письмо.

Сороконожка взяла письмо ногой номер 37 и

прочитала следующее:

"Достопочтенная госпожа сороконожка! Я всего

лишь мокрое, скользкое существо, презираемое

на земле. У меня только четыре ноги, а не

сорок. Но в моей голове живёт мудрость и

глубокое знание. Послушай, как я изложу дело,

но стой на месте, не двигайся. Скажи мне,

достопочтенная сороконожка, как это происходит,

что ты при ходьбе знаешь, с какой ноги начинать,

какую двигать второй, какую — третьей,

какую — четвёртой, пятой, следует ли

за ней десятая или сороковая и что после этого

делает вторая или седьмая: двигается дальше

или стоит на месте? И когда ты доходишь до

тридцать девятой ноги, поднимаешь ли ты

двадцать шестую, а шестнадцатую опускаешь? И

когда ты сгибаешь сороковую, то не выпрямляешь

ли ты пятую? Скажи, пожалуйста, бедной, мокрой

и скользкой жабе, имеющей только четыре ноги,

а не сорок: как же ты с ними управляешься, о,

достопочтенная?"

И сороконожка, прочитав письмо, осталась

пригвождённой к земле. Она забыла, какую ногу

должна поднять первой. И чем больше сороконожка

думала, тем больше запутывалась.

— Не знаю, что было дальше с несчастной

сороконожкой, — закончил свою сказку тренер.

— Но ты, я уверен в этом, научишься сознательно

выполнять свои движения и тогда только

станешь по-настоящему сильным, сделаешься

полновластным хозяином штанги.

Мне пришлось примириться с ролью сороконожки.

Запинаясь, неуверенно, ощупью изучал я жим,

рывок и толчок. И понял наконец внутреннюю

взаимосвязь всех движений классического

троеборья. Жим — это "фундамент", основа

троеборья, рывок — "фасад", а толчок — "купол",

венчающий победу. Если жим требует от штангиста

силы, то рывок прибавляет к этому быстроту и

точность. Толчок же является сочетанием и силы,

и скорости.

В каждом движении я допускал много ошибок. В

жиме я чересчур закидывал голову. В рывке,

наоборот, слишком опускал её, в толчке руки со

штангой уходили у меня вперёд, и я терял

равновесие.

Удивительно, как Жижин при всей стремительной

слитности движений успевал подмечать все мои

ошибки, словно у него были не глаза, а

объективы кинокамеры, фиксирующей все движения

на плёнку. При малейшей неточности он

останавливал меня, подходил к штанге и указывал

мне мою ошибку. Под его руководством я

отшлифовывал каждый элемент техники поднимания

штанги: расположение кистей на грифе, разворот

плеч и груди, положение ног.

Тренер вводил в мою тренировку занятия на

гимнастических снарядах (если меня увидел бы

мой старый друг гимнаст Илиневич в тот момент,

когда я беспомощно повисал на кольцах или

перекладине!), ходьбу, бег, упражнения с

гантелями. С каждым днём Жижин увеличивал

количество упражнений со штангой: прыжки,

приседания, тяги.

И, несмотря на всё это, мои результаты долгое

время не росли. Толкнув 125 кг на

вступительных экзаменах, я никак не мог поднять

штангу весом хотя бы на полкилограмма больше.

Время шло, и мне начало казаться, что движения

вперёд нет, что я ничего не смогу добиться.

"Эх, мне, наверное, только мешки таскать", —

думал я, с неудовольствием разглядывая в

зеркале свою коренастую, неуклюжую, как мне

казалось, фигуру. Но Алексей Михайлович был

доволен, и это удивляло меня больше всего. Мой

учитель был доволен мной, и мне оставалось

надеяться, что ему со стороны виднее.

Моя жизнь теперь протекала в напряжённых

занятиях, в работе. Я каждый день узнавал

что-нибудь новое, каждый день передо мной

открывались всё более широкие горизонты

знаний, и понятие "физическая культура"

приобретало для меня глубокий смысл.

Я изучал труды создателя российской системы

физического образования П.Ф.Лесгафта, читал с

карандашом в руках его "Руководство по

физическому образованию детей школьного

возраста". Познакомился я и со взглядами на

роль физической культуры в воспитании

всестороннего, гармоничного человека великих

русских писателей-демократов Н.Г.Чернышевского

и Н.А.Добролюбова. В своих произведениях они

не раз обращались к этому волновавшему их

вопросу. И Чернышевский, и Добролюбов считали,

что физическая культура имеет важнейшее

значение в общем воспитании человека, в

развитии его эстетических, умственных и

нравственных качеств. Много раз я перечитывал

строчки из "Что делать?" Чернышевского, где

он пытался представить себе российскую молодёжь

будущего:

"Как они цветут здоровьем и силою, как стройны

и грациозны они, как энергичны и выразительны

их черты! Все они — счастливые красавцы и

красавицы, ведущие вольную жизнь труда и

наслаждения, — счастливцы, счастливцы!"

Да, поистине чудесно претворились в жизнь эти

мечты.

Скоро я нашёл себе новых друзей. Среди них были

люди самых разных спортивных специальностей:

Литуев — бегун, ставший впоследствии сильнейшим

барьеристом, рекордсменом мира, Мозжухин —

лыжник, Семёнов — бегун. С интересом следил я

за их успехами, а они ходили смотреть на мои

неудачные попытки покорить штангу.

Приближались зимние каникулы, друзья стали

поговаривать об отдыхе, мечтать о поездках

к родным. Но когда кончились занятия, нам

объявили, что весь курс отправляется под

Псков на заготовку дров для института.

Обстановка оказалась для меня привычной: жизнь

в лесу, работа на свежем воздухе. Я с

наслаждением валил деревья, грузил дрова в

вагоны.

Мы организовали бригаду штангистов, в которую

вошли мой сахалинский товарищ Давид Шендарович,

я, Виктор Маслов и Алексей Косолапов. Наша

бригада стала передовой, никто не мог тягаться

с нами. И легкоатлеты в шутку говорили: "Ну

что же тут удивительного, вы же по природе

своей грузчики".

В Ленинград мы вернулись отдохнувшими и

окрепшими. Придя в институт, я обнаружил, что

соскучился по спортивному залу, по штанге, по

придирчивым замечаниям Алексея Михайловича

Жижина.

На первой же тренировке Алексей Михайлович

объявил, что я и Шендарович вошли в команду

Ленинградского военного округа, которая

должна была ехать в Москву для участия в

армейской спартакиаде.

Теперь в моей работе появился новый стимул.

Мне снова предстояло выйти на помост, чтобы

принять участие в борьбе сильнейших

штангистов Вооружённых Сил.

Времени на подготовку оставалось мало, всего

несколько месяцев, но Жижин по-прежнему не

торопился.

— Давай исправим эту ошибку, — говорил он мне.

— Вот здесь ты по-прежнему слишком

закидываешь голову, повтори-ка ещё раз.

А мне казалось, что нагрузка недостаточна, что,

двигаясь вперёд такими черепашьими шагами, я

не успею подготовиться к соревнованиям.

На все мои опасения неизменно давался один и

тот же ответ: "Спешить не следует".

И Жижин оказался прав. Вскоре мне удалось

выжать и вырвать по 105 кг и

толкнуть 135 кг.

Окрылённый успехом, снова поверив в свои

возможности, я ехал в Москву вместе с

сильнейшими военными штангистами Ленинграда

Петром Орским, Валентином Конных и Евгением

Барышниковым.

Спартакиада проходила в летнем театре ЦДСА.

Ещё до начала соревнований я встретился с

Вилем Холиным и сказал ему, что мне удалось

толкнуть 135 кг и что я думаю выполнить

норму мастера спорта. В ответ я услышал:

— Это что, вот тут один парень приедет, у

него толчок посмотришь. Легко сто сорок

килограммов поднимает.

— Кто же это? — спросил я, но Холин

не помнил фамилии молодого силача.

А через несколько дней я увидел, как по парку

чуть вразвалку шёл коренастый и вместе с тем

стройный краснофлотец. Ещё издали я узнал его

— это был Аркадий Воробьёв, тот самый Воробьёв,

который "схватил ноль" в Ленинграде, смело

атакуя штангу весом 130 кг. Я смотрел Воробьёву

вслед и думал: "Ну что же, морячок, посмотрим,

кто теперь сильнее, ведь и я зря времени не

терял".

У штанги встретились уже знакомые мне

спортсмены. Среди них был старшина Григорий

Маликов, который на соревнованиях в Ленинграде

занял первое место в среднем весе, были Холин,

Воробьёв. И при взгляде на этих сильных,

отлично подготовленных полутяжеловесов мою

уверенность как рукой сняло. Теперь я мечтал

только об одном: лишь бы выполнить норму

мастера спорта.

Но когда началась борьба, когда один за другим

спортсмены стали подходить к штанге, показывая

свою силу, ловкость и мастерство, тогда впервые

я узнал, что такое спортивный азарт.

Видимо, на первых соревнованиях незнакомая

обстановка настолько выбила меня из колеи,

что я и не почувствовал вкуса борьбы. Но

теперь, после тренировок с Жижиным, у меня

появилось желание победить, быть первым,

показать, что я не слабее других.

Хорошо помню весь ход того состязания,

второго в моей жизни. Мы шли голова к голове,

постепенно прибавляя и прибавляя вес. В жиме

лучший результат оказался у Маликова — 115 кг,

второй — у Холина — 107,5 кг, третьим был

я — 105 кг. Воробьёв остался на четвёртом

месте. Итак, "фундамент" был заложен хороший,

и это дало мне уверенность, что "фасад" тоже

удастся возвести неплохой. Но тут я ошибся.

Рывок, требующий особенно точной, филигранной

техники, которой я ещё не владел, лишил меня

возможности вести борьбу за второе место. А

Воробьёв поднял штангу весом 112,5 кг

и вышел после двух движений на второе место.

Все силы, которые у меня оставались, я

использовал для выполнения толчка, но и здесь

мой результат оказался лишь четвёртым — 135 кг.

Воробьёв же толкнул 140 кг.

Хорош был этот парень — удивительно

сосредоточенный, упорный, настойчивый. Он по

праву обогнал меня, уступив только опытным

штангистам Маликову и Холину.

Я занял четвёртое место и, хотя осуществил

своё заветное желание, выполнив норму мастера

спорта, всё же не чувствовал большой радости:

мне так и не удалось обогнать молодого моряка.

После соревнований Воробьёв подошёл поздравить

меня с успехом. Сам он выполнил норму мастера

ещё на соревнованиях в Севастополе.

Я узнал, что Воробьёв тоже внимательно

приглядывался ко мне ещё в Ленинграде.

Уединившись в тенистой аллее парка, мы с

ним поделились планами, рассказали о

своих жизнях.

Аркадий Воробьёв оказался моим ровесником,

таким же крестьянским пареньком, каким был

я сам. Вырос Аркадий на берегу Волги, между

Казанью и Ульяновском. В двенадцать лет он

уже переплывал Волгу, был капитаном футбольной

команды, отлично бегал и мечтал о рекордах

Якова Куценко. Но больше всего мечтал Воробьёв

о службе в армии и готовился к этому. Для того

чтобы закалить себя, он спал на сеновале до

самого снега и обтирался ледяной водой.

В том году, когда я, молодой шахтёр, оказался

в пехотной части на границе с Маньчжурией,

Воробьёв надел морскую форму, стал солдатом

морской пехоты на Чёрном море. Воробьёв ходил

на торпедных катерах в устье Дуная, высаживался

в Констанце, а когда кончилась война, попал в

отряд подводно-технических работ.

На водолазную работу отбирали сильных ребят.

В отряде водолазов в свободное время

устраивались соревнования по поднятию тяжестей.

Штангу заменяла такая же вагонеточная ось, как

и у нас на Южном Сахалине. Но в отличие от меня,

которого затащили в спортивный зал почти что

силой, Воробьёв пришёл туда сам. Это был зал

клуба водников. Там-то Аркадий и встретил

своего Игумнова — одесского тренера Валентина

Лебеденко.

— Разрешите поднять вес? — обратился к Лебеденко

молодой моряк.

— Поднимайте, — разрешил ему тренер и стал в

сторонке, наблюдая, что будет дальше.

Воробьёв уверенно взял штангу на грудь, а потом

вытолкнул её вверх.

— Девяносто килограммов — это хороший результат,

— сказал Лебеденко. — У вас дело пойдёт.

И в самом деле, у Аркадия Воробьёва "дело

пошло". Через три месяца он стал абсолютным

чемпионом Черноморского флота и продолжал

тренироваться со всё возраставшим интересом.

Отстояв вахту, Воробьёв брал увольнительную

и направлялся в спортивный зал.

Его силой гордились товарищи-водолазы, о нём

знали на торпедных катерах, его имя стало

известно на эсминцах и линкорах. Теперь у

Воробьёва была одна мечта: закончив службу

во флоте, поступить в медицинский институт и

продолжить занятия спортом.

Нас с Воробьёвым многое связывало, много

общего было в наших биографиях — хотя на первый

взгляд кажется, что наши жизни протекали

по-разному. Воробьёв работал под водой, а я —

под землёй. Воробьёв служил на флоте, я — в

пехоте и в авиации. И всё же общее было. Общим

был тяжёлый труд, который закалил наши тела,

нашу волю, выработал настойчивость. И вкусы у

нас тоже были одинаковыми. В армии я и

Воробьёв привыкли ценить не внешнюю, а

внутреннюю красоту человека — волю, смелость,

настойчивость, целеустремлённость. И в

Воробьёве меня на первых же порах привлекла

несгибаемая воля и то спокойствие, которое

отличает человека, не раз глядевшего в лицо

смертельной опасности.

Мы были ровесниками и в жизни, и в спорте. У нас

были общие планы, общие стремления. И, прощаясь

с моим новым другом, я сказал ему:

— До новой встречи на новых соревнованиях,

Аркадий. Мы с тобой ещё не раз встретимся, и

бороться друг с другом нам придётся тоже не

раз.

Новая задача

— Ну что же, что было задумано — сделано, — сказал

мне Алексей Михайлович Жижин после моего

возвращения в Ленинград. — Надо ставить новую

задачу, товарищ мастер спорта.

— Какая же это задача, Алексей Михайлович? — спросил

я.

— А сам ты как думаешь? — в свою очередь, спросил

меня Жижин.

— Хорошо бы довести толчок до ста сорока килограммов.

— Ну а я предлагаю задачу пошире. Будем готовиться

к участию в первенстве СССР.

"Первенство СССР" — как заманчиво звучали эти

слова... Ведь в нём должны были принять участие

сильнейшие из сильнейших, те, о ком я только

слышал или читал, но никогда ещё не видел рядом

с собой. Неужели я имею право на борьбу с

сильнейшими штангистами Европы, с теми, чьи

имена вписаны в таблицы мировых рекордов?

Мысли об этом волновали меня всё больше и больше.

Кончился учебный год, все студенты разъехались.

Один лишь я остался в Ленинграде: от дома меня

отделял слишком долгий путь.

Жижин перед отъездом составил точный план моих

тренировочных занятий. В них входили кроссы,

плавание и работа со штангой.

Как скучно стало в пустом зале! Но и оставшись

один, я продолжал настойчиво выполнять план

своего тренера. Это была работа, требовавшая

больших усилий.

После разминки я подходил к штанге и по три

раза выжимал 65 кг, 75 кг,

85 кг. А потом ставил на десять

килограммов больше и 10 раз

выжимал этот вес.

Затем я переходил к рывку или к толчку,

повторяя и здесь все подходы. После занятий,

потный и усталый, но удовлетворённый, уходил

в душ. За тренировку я поднимал до двенадцати

тонн груза.

Если ещё год назад мне сказали бы, что я

способен на такую нагрузку, я не поверил бы.

Мне часто вспоминалось первое посещение

спортивного зала и то утро, когда я не мог

подняться с постели, чувствуя боль в каждой

мышце.

Упражнения, входившие в мою тренировку, были

очень разнообразными. Я заставлял работать все

мышцы тела, даже мышцы лица. Но чувствовал

себя бодрым, свежим и с удовольствием видел,

что с каждым днём становлюсь шире в плечах и

вместе с тем стройнее. Я наконец-то перестал

быть сороконожкой!

Особенно старательно я работал над тягой. Мне

хотелось так же легко подтягивать тяжёлую

штангу к поясу, как это делал Аркадий Воробьёв.

Без такой тяги трудно добиться высокого

результата в толчке. Систематически

отрабатывал я и "подрывы", начиная с веса 100 кг

и доводя его до 120 кг. Одним движением я

поднимал штангу к поясу и опускал её обратно

на помост.

Со стороны эти упражнения казались, наверное,

скучными, и грохоту было больше, чем в

колхозной кузне, но мне эти движения доставляли

истинное удовольствие. Они становились для меня

необходимыми, как пища, как вода. Они наполняли

тело упругой бодростью.

Свободные от занятий часы я проводил с книгами,

ездил в Озерки купаться, гулял по Ленинграду,

любуясь его просторами, прекрасной архитектурой

его зданий.

Первого октября институтские коридоры снова

заполнились оживлённой, отдохнувшей, загоревшей

молодёжью. Вернулся и Алексей Михайлович Жижин

Я с нетерпением ждал первой тренировки и оценки

учителя: удалось ли мне подвинуться вперёд, не

зря ли было потрачено время?

— Ну что, начнём? — сказал Алексей Михайлович,

когда мы с ним встретились у помоста. После

обычной разминки Жижин установил на

штанге 80 кг и сказал:

— Попробуй рывок, пять подходов.

Прежде чем подойти к штанге, я восстановил в

памяти все детали движения, которое

проделывается всего за четыре секунды. Старт,

подъём штанги до подседа, подсед под штангу,

вставание со штангой и фиксация веса — вот

отдельные звенья рывка. Но для того чтобы

каждое звено прочно сомкнулось со следующим,

для того чтобы все они не рассыпались, нужна

была абсолютная, можно даже выразиться,

снайперская точность. Малейшее колебание руки,

не вовремя выдвинутая вперёд нога, замедление

скорости движений — и звенья не сольются

воедино, штанга полетит вниз.

Несколько раз глубоко вобрав в себя воздух, я

решительно направился к помосту. Крепко захватил

гриф в "замок". Ещё раз проверил точность

захвата, задержал дыхание, и, напрягая мышцы

спины и ног, вытянул штангу и в следующее

мгновение подсел под неё для того, чтобы тут же

всем телом, сжатым в упругую пружину,

выпрямиться и зафиксировать вес.

Потом я опустил штангу на помост и посмотрел на

Жижина, ожидая замечаний. Но Алексей Михайлович

только молча кивнул. Тогда я снова склонился к

грифу и сделал ещё один рывок, затем третий,

четвёртый, пятый, и каждый раз штанга,

подчиняясь мне, покорно взлетала вверх. А когда

я в последний раз положил штангу на помост,

Жижин улыбнулся и развёл руками.

Что означал этот жест? Похвалу? Недовольство?

Крепко сжав руки, словно обхватывая пальцами

стальной гриф, я стоял и ждал оценки своей

работы.

Жижин сказал:

— Молодец!

И всё. Одно только слово, короткое, как сам

рывок. Но я был счастлив, мне казалось, что

сейчас я смогу установить рекорд, своротить

горы. А мой тренер, словно не замечая охватившей

меня радости, продолжил самым будничным

голосом:

— А теперь попробуем толчок.

Я сразу вернулся в пустой институтский зал,

где не было ни судей, ни рекордного веса, а

только мы вдвоём — я и мой тренер. Какое там

"своротить горы", мне нужно было просто

хорошо толкнуть штангу! А больше ничего не

надо.

Алексей Михайлович, позванивая дисками, надел

на штангу 115 кг. Потом он разогнулся и,

посмотрев на меня снизу вверх, спросил:

— Ну как, готов? Тогда пять подходов. Начнём.

Пять раз я выходил на помост и пять раз

толкал штангу, ожидая замечаний тренера. Но

Жижин всё молчал. Он молчал несколько минут и

после того, как я закончил упражнение. Потом

сказал:

— Ну что же, толчковая тяга стала лучше. Но

до Воробьёва ещё далеко. Над тягой придётся

работать.

И мы начали работать над тягой, над подседами.

Работать так буднично и неторопливо, будто мне

не предстояло вскоре встретиться с сильнейшими

штангистами на розыгрыше командного первенства

страны.

Так пришёл декабрь, долгожданный декабрь, и на

просторной сцене ленинградского Дома культуры

имени Кирова я впервые увидел тех людей, чьи

имена так часто повторял, о чьих успехах так

много слышал.

Зрительный зал Дома культуры был переполнен. А

я, хоть и был в числе действующих лиц —

участников соревнования, тоже чувствовал себя

зрителем. У меня разбегались глаза, и каждую

минуту я приставал к Жижину всё с новыми и

новыми вопросами.

Меня интересовало всё: кто вон тот плечистый

гигант с открытым добродушным лицом, и кто

вон тот огромный, добродушно улыбающийся, и

кто этот маленький коренастый человек? Так я

издали познакомился с Яковом Куценко, сильнейшим

тяжеловесом страны и Европы, и с его вечным

противником Серго Амбарцумяном. Я также узнал

Николая Шатова, о котором мне столько

рассказывал Алексей Михайлович. Ведь у них

долго шла упорная борьба, и в этой борьбе

окрепло мастерство моего учителя. На сцене

рядом со мной стояли также Израиль Механик,

Николай Аздаров, Александр Донской, Моисей

Касьяник.

Приехал на соревнования и Евгений Лопатин,

история которого меня глубоко взволновала.

Лопатин, раненный под Сталинградом в кисть левой

руки, по единодушному мнению врачей, должен был

остаться на всю жизнь инвалидом. Но, вопреки

этим печальным диагнозам, молодой штангист

продолжил упорно тренироваться, пересиливая боль

в раненой руке, вернул ей былую подвижность и

стал сильнейшим полулегковесом страны. Он защищал

честь советского спорта на первенстве мира в

Париже и на первенстве Европы в Хельсинки.

А вот и Аркадий Воробьёв. Он ещё издали улыбнулся

мне и приветливо помахал рукой. Теперь мы с ним

были не только противниками, но и союзниками: мы

выступали в одной команде Советской Армии, мы

вместе должны были бороться за командное

первенство СССР.

Я с жадностью следил за выступлениями

штангистов всех весовых категорий. Мне

хотелось всё изучить, всё вобрать в себя — и

рывок Воробьёва, и толчок Куценко, и жим

Лопатина.

Да, эти соревнования были для меня, молодого

спортсмена, огромной школой. Иногда

происходившее на помосте так захватывало

меня, что я забывал о том, что скоро сам должен

буду испытать свои силы, что скоро должен буду

сам держать экзамен перед лицом лучших знатоков

тяжёлой атлетики.

Я проводил в зале всё время вместе с Алексеем

Михайловичем, засыпая его вопросами и завидуя

его удивительной способности мгновенно

запечатлевать в памяти каждое движение

штангиста.

Но даже Жижин не всегда мог удовлетворить моё

любопытство. Наблюдая за выступлениями атлетов

легчайшего веса, я обратил внимание на двух

неизвестных мне спортсменов. Невысокие, но

удивительно хорошо сложённые, они поразили

меня стремительным темпом и лёгкими уверенными

движениями.

— Кто это? — обратился я к Алексею Михайловичу.

Жижин пожал плечами:

— Понятия не имею, какие-то новенькие.

А это были Рафаэл Чимишкян и Иван Удодов. И

тот, и другой через четыре года стали

олимпийскими чемпионами. Но тогда, услышав

ответ тренера, я сразу перестал ими

интересоваться. Моё внимание привлекали

только знаменитые спортсмены.

Но вот наступил час полутяжеловесов, и я с

гордостью встал в один строй с Григорием

Маликовым, Вилем Холиным, Аркадием Воробьёвым

и другими известными атлетами страны. Передо

мной снова лежала на помосте никелированная,

отражавшая свет электрических ламп тяжёлая

штанга. И судьи в белых костюмах не сводили

с нас внимательных глаз.

"Кто из стоящих в строю станет первым? —

подумал я, окидывая взглядом линию

мускулистых, тренированных тел. — Григорий

Маликов? Виль Холин? Или, может быть, Аркадий

Воробьёв скажет наконец своё веское слово?"

Воробьёв, я знал, был готов к этому. После

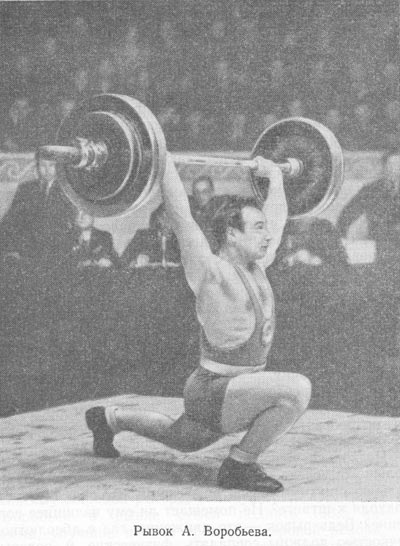

второго движения — рывка — героем дня стал

Воробьёв. Изумительно легко и красиво

зафиксировал он вес 120 кг, вызвав аплодисменты

всего зала.

Я от души поздравил моего товарища с успехом,

но тут же сделал всё возможное, чтобы

сравняться с ним по сумме двух упражнений.

Однако больше 110 кг в рывке мне поднять не

удалось. Это был мой личный рекорд, но кого

сейчас интересовал личный рекорд Ломакина?

Не смогли догнать Воробьёва ни Маликов, ни

Холин, но борьба продолжилась. Нам предстояло

выполнить толчок, который, как всегда, венчал

все усилия штангистов. Первым здесь стал

Маликов, поднявший 147,5 кг. Воробьёв,

пытаясь обогнать его, заказал 150 кг,

но смог поднять этот огромный вес только на грудь.

Мне удалось толкнуть 140 кг. Я осуществил

своё давнее желание, но и этот результат, о